運営が考えるべき救護計画とは?規模・場所に応じた対応方法

イベントを開催する際、音響や進行、動線設計など多くのことに気を配る必要がありますが、忘れてはならないのが**「救護計画」**です。これは、単なる保険ではなく、**万が一の際に命を守るための“設計図”**とも言える存在です。

今回は、イベントの規模や会場の特性に応じて、どのように救護体制を整えるべきかを、実践的な視点で解説します。

救護計画とは何か?

救護計画とは、イベント中に参加者やスタッフが体調を崩したりケガをした際に、迅速かつ的確に対応するための準備と体制のことを指します。

救護計画に含まれるべき基本要素:

- 救護拠点の設置(テントや屋内スペース、冷却設備など)

- 人員配置(看護師・救命士・応急手当可能なスタッフ)

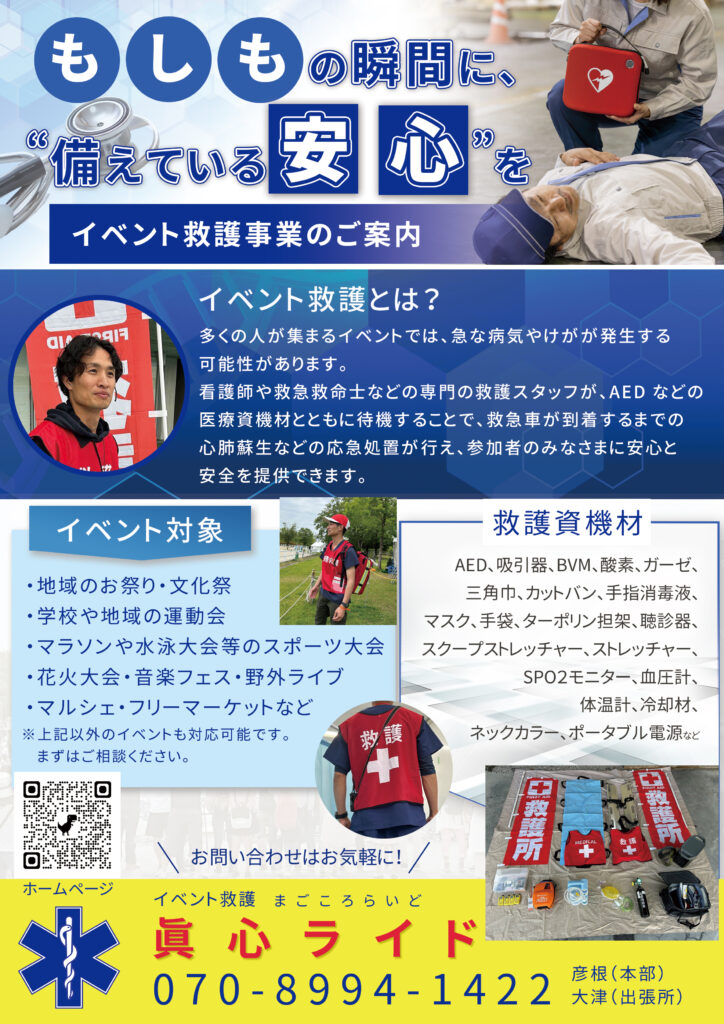

- 医療資材の準備(AED、止血用具、担架、冷却材など)

- 搬送体制(近隣医療機関との連携、救急車導線の確保)

- 緊急時マニュアル(スタッフの行動フロー、通報手順)

これらはイベントの内容や参加者層、開催場所によって調整が必要です。

規模・場所別の救護体制の考え方

【小規模イベント】(100人以下/町内会の祭り、屋外マルシェなど)

- 看護師または応急手当可能なスタッフを1名配置

- 簡易テントや日陰を利用した「救護スペース」

- 熱中症・転倒・切り傷などに対応できる基本セット

- イベントスタッフ全員に「緊急時の連絡先と流れ」を周知

👉 ポイント: 救急車の呼び方や、救護対応の責任者を事前に決めておくことが重要です。

【中規模イベント】(300〜1000人規模/スポーツ大会、展示会など)

- 救護スタッフ2〜3名(うち2名は医療従事者)

- 明確な救護ブースの表示・動線確保

- 応急マニュアルを配布、無線や携帯での連絡体制整備

- 医療機関への事前連絡と「搬送体制の確認」

👉 ポイント: 迷ったら連絡!を徹底し、現場判断に迷わない環境づくりを。

【大規模イベント】(数千人規模/音楽フェス、花火大会、大型スポーツ)

• 救護責任者(医師や経験豊富な看護師)を中心にチーム体制

• 救急車が通れるルートの確保、仮設搬送車の配置

• 一時収容可能な救護テント(ベッド、冷却設備、記録帳)

• 警備・本部との無線連携、搬送時の記録体制整備

👉 ポイント:「搬送するか否か」の判断基準を事前に共有しておくことが重要です。

よくある誤解と注意点

「医療機関が近くにあるから安心」

→ 実際には、**会場から搬送までの“空白時間”**が最も危険。

「毎年何も起きてないから大丈夫」 → 今まで“何も起きなかった”のではなく、運良く起きなかっただけの可能性。

「ボランティアで十分」

→ ボランティアでは対応に限界があり、正確な応急処置ができないケースも。責任の問題も。

「看護師、救急救命士を置けば安心」

→救護体制の本質は「人を置くこと」ではなく、

“適切に判断し、必要な処置を行い、次の一手に繋げられる体制があるか” という点にあります。

看護師が現場にいても、

- 何を基準に判断するのか

- どこまで処置を行うのか

- いつ救急搬送へ切り替えるのか

- その判断を誰が責任を持って行うのか

これらが事前に設計されていなければ、対応は遅れ、重大事故につながる可能性があります。

つまり重要なのは、

「人を配置すること」ではなく「機能する救護体制を準備しておくこと」。

そのためには、

- 事前計画(想定されるリスクの洗い出しと体制設計)

- 判断プロトコル(搬送基準・現場判断の共有)

- 現場での適切な処置と連携(医療機関・救急隊とのスムーズな連携)

これらが揃って初めて、救護が“形だけ”ではなく“本当に命を守れる仕組み”として機能します。

救護体制は“規模に比例”ではなく“状況に応じた柔軟性”が鍵

イベントによって求められる医療体制はさまざまです。大規模=重装備、小規模=無対策、というわけではなく、「どんな事故が起こり得るか」を想像し、現実的な体制を設計することが重要です。

例えば…

- 「気温が高い → 熱中症対策が必要」

- 「お年寄りの来場が多い → 持病対応や搬送経路確保」

- 「子ども向け → 転倒や誤飲対応」

このようなリスクの見積もりが、救護計画の質を決めます。

まとめ:救護計画は“安心”というブランド価値の基盤

参加者にとって「もしものときに安心できる環境」があるかどうかは、イベントそのものの信頼性を左右する要素です。救護体制をしっかり整えることは、リスク管理だけでなく、主催者としての信頼を築くことにもつながります。

次回は、「実際の現場対応やリアルな救護エピソード」を通じて、現場で何が起き、どう対応したのかを詳しくご紹介します。